Il silenzio delle organizzazioni non è mai neutrale. Il whistleblowing serve solo per la corruzione?

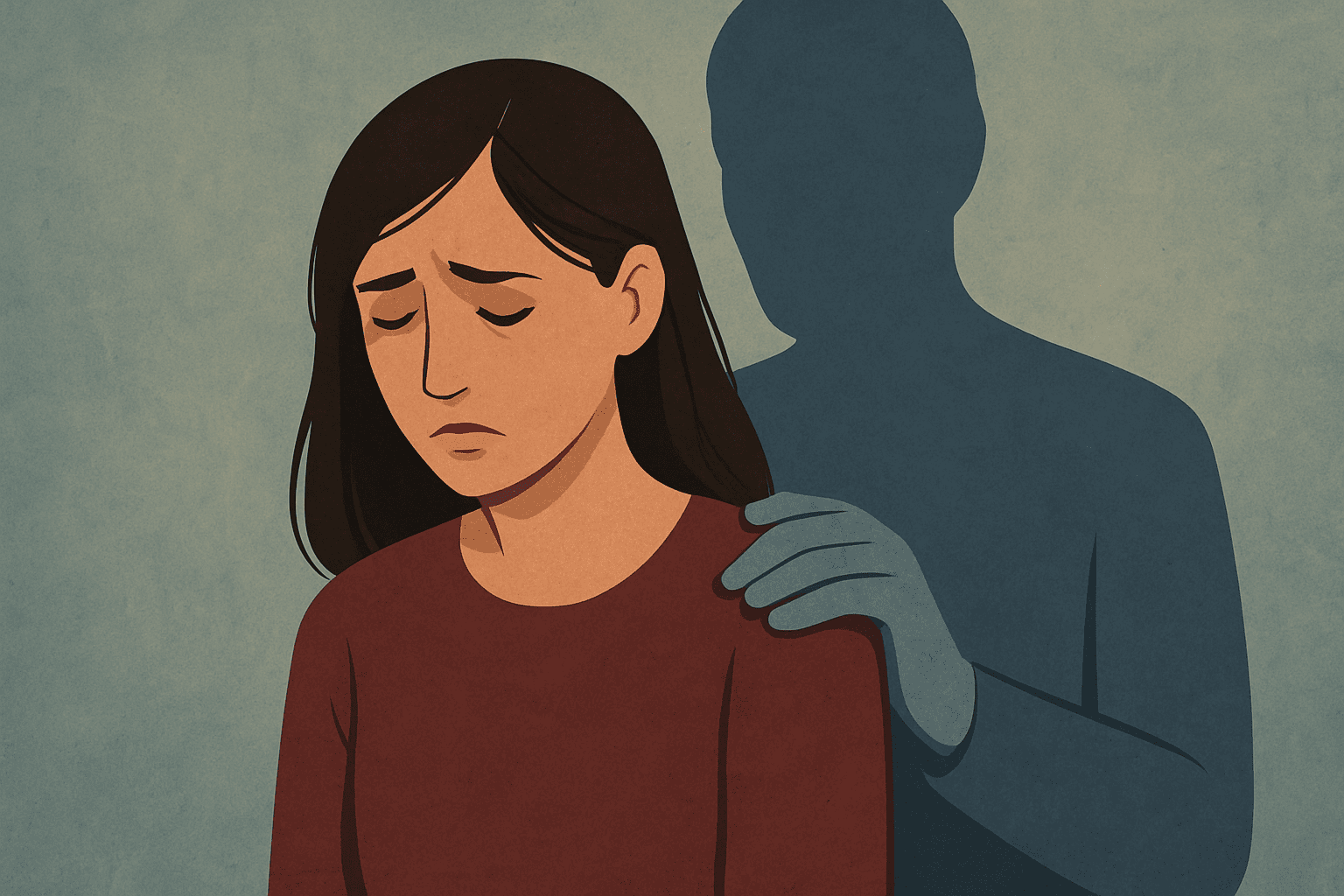

In un grande ospedale del nord Italia è stato recentemente arrestato un primario. Le accuse sono gravissime: avrebbe compiuto sistematicamente abusi sessuali su dottoresse e infermiere del suo reparto. Le indagini hanno messo in luce un clima di omertà e complicità maschile, in cui le sue condotte erano ampiamente note e, in alcuni casi, persino commentate con leggerezza da colleghi uomini.

Non è la prima volta che emergono vicende di questo tipo. Non sarà purtroppo nemmeno l’ultima. Ma è doveroso porsi una domanda: come è possibile che comportamenti così gravi, pur essendo noti a molti, non siano mai stati formalmente segnalati?

Le ragioni sono molteplici. La paura di ritorsioni. L’assenza di fiducia. La convinzione che “tanto non cambierà nulla”. Ma soprattutto, c’è una cultura organizzativa che troppo spesso è pronta a minimizzare, coprire, giustificare. Un clima tossico che isola le vittime e protegge i carnefici.

In questo contesto, è lecito chiedersi se gli strumenti di segnalazione interna previsti dal d.lgs. 24/2023 — pensati per intercettare violazioni che mettono a rischio l’integrità dell’organizzazione — possano (o debbano) essere estesi anche ad altri ambiti.

Non stiamo parlando solo di corruzione, frodi o violazioni ambientali. Parliamo anche di mobbing, molestie, discriminazioni di genere e abusi di potere. Condotte che spesso restano sommerse, ma che incidono profondamente sul benessere delle persone e sulla qualità della convivenza lavorativa.

In alcune realtà questo passo è stato già compiuto. Per esempio, Aria Spa — l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Lombardia — ha previsto esplicitamente la possibilità di utilizzare il canale di whistleblowing anche per segnalare molestie nei luoghi di lavoro. Un segnale importante, che mostra come il whistleblowing possa diventare uno strumento etico trasversale, non solo un presidio giuridico.

Ma non basta attivare un canale. È indispensabile prevedere procedure specifiche per la gestione delle segnalazioni di molestie, abusi e discriminazioni. Queste segnalazioni non possono essere prese in carico né gestite dall’RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), il cui ruolo è definito da altre logiche e competenze. È invece fondamentale che vengano gestite da personale adeguatamente formato, capace di garantire riservatezza, tutela delle vittime, supporto e interventi riparativi.

È una direzione che andrebbe esplorata e rafforzata. Con attenzione e competenza. Perché se è vero che le molestie e la corruzione sono fenomeni profondamente diversi, è altrettanto vero che entrambi si alimentano del silenzio, delle complicità, dell’inerzia delle organizzazioni.

Servono quindi canali dedicati, riservati, sicuri. Serve che chi segnala sia ascoltato, protetto, sostenuto. Serve che le organizzazioni non solo proteggano la propria integrità legale, ma si prendano cura anche della dignità e sicurezza di chi ci lavora.

Serve, infine, un cambio di paradigma. Dobbiamo smettere di vedere i canali di segnalazione come meri adempimenti normativi, e iniziare a considerarli per ciò che sono (o possono diventare): strumenti di giustizia interna e di umanizzazione delle organizzazioni.

Non possiamo accettare che il whistleblowing venga utilizzato solo per “difendere” l’organizzazione. Deve servire, anche e soprattutto, a difendere le persone dalle organizzazioni, quando queste smettono di essere spazi di protezione e diventano contesti di abuso.