Piano Nazionale Anticorruzione 2025 in consultazione. Prime valutazioni

Il nuovo PNA prova a rassicurare le amministrazioni: “semplifichiamo, vi rendiamo la vita più facile”. È il tono di un’autorità che conosce bene il peso che i suoi indirizzi possono avere e che cerca di non renderli un fardello eccessivo. Ma così facendo, rischia di aggiungere formalismi senza colmare ciò che davvero manca: un aggancio alla realtà.

Perché il punto è proprio questo: il Piano 2025 non contiene alcuna analisi di contesto, nessun riferimento all’evoluzione dei fenomeni corruttivi, nessuno studio che ci dica come e dove la corruzione si stia trasformando. È un documento che vive in uno spazio rarefatto, lontano dai fatti, lontano dalle cronache.

Eppure, la realtà nell’ultimo anno ha offerto spunti preziosi. La vicenda di Milano – che abbiamo analizzato su queste pagine – ha mostrato come il sequestro del decisore pubblico non sia un rischio teorico, ma un fenomeno concreto che plasma le relazioni tra politica, economia e amministrazione. Abbiamo visto un decisore “innamorarsi” del suo sequestratore, come in una sindrome di Stoccolma istituzionale. Abbiamo visto come la retorica dell’“attrattività” possa trasformarsi in un alibi per giustificare prossimità pericolose e reciproche convenienze.

Questi sono i veri temi che un Piano anticorruzione dovrebbe affrontare: l’evoluzione dei conflitti di interessi, le nuove forme di sequestro della funzione pubblica, il modo in cui interessi organizzati riescono a penetrare e condizionare i processi decisionali. Non si tratta di questioni accademiche: sono i fattori che determinano se una politica pubblica sarà orientata al bene comune o piegata a interessi particolari.

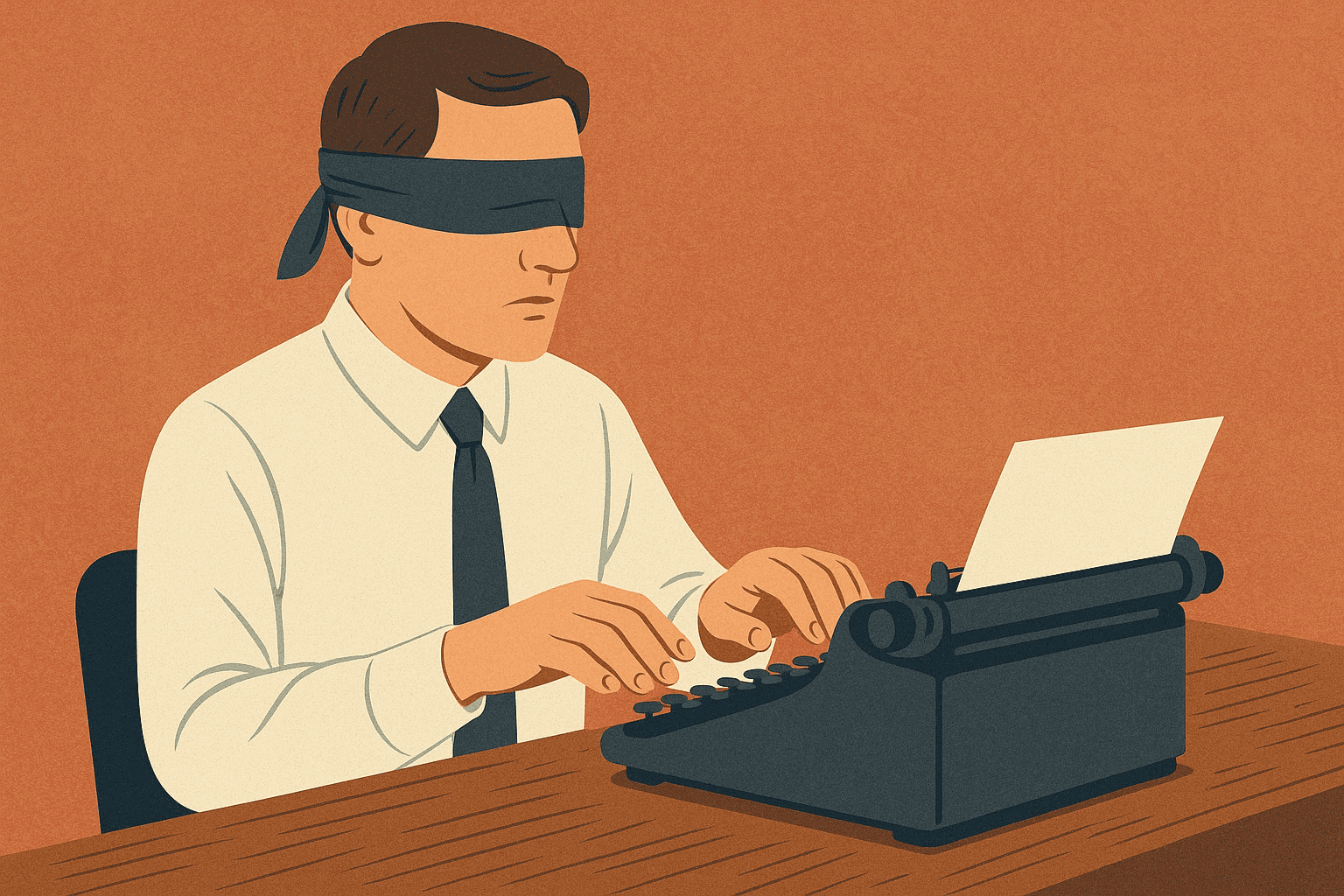

Il PNA, invece, continua a concentrarsi sul “come” (mappature, schede, monitoraggi integrati, che sono di certo utili) e quasi mai sul “perché”. Il rischio è che l’adempimento diventi un fine in sé, come se la compilazione di un modulo fosse già garanzia di integrità. È il paradosso che denunciamo da anni: fare tutto senza capire niente.

Dal nostro primo esame emergono almeno cinque questioni di fondo:

- Assenza di analisi di contesto: il PNA non fotografa lo stato e l’evoluzione della corruzione in Italia, non fornisce dati né letture fenomenologiche.

- Semplificazione apparente: nel tentativo di alleggerire gli adempimenti, introduce nuove strutture e formalismi (mappature, monitoraggi integrati), con il rischio di appesantire anziché semplificare.

- Mancanza di riferimenti alla realtà: nessun cenno a casi concreti, come la vicenda milanese, né ai fenomeni emergenti (sequestro del decisore, revolving doors, cattura regolatoria).

- Formalismo procedurale: mappe, schede e indicatori sono al centro, mentre le dinamiche relazionali che alimentano la corruzione restano sullo sfondo.

- Ruolo limitato di ANAC: l’Autorità rimane ancorata al compito di “guardiano” procedurale, senza assumere una funzione di osservatorio o analista del fenomeno corruttivo.

Lo ribadiamo: questo è solo un primo sguardo. Ci riserviamo di fare un esame più approfondito in un successivo post, entrando nel dettaglio delle misure e dei percorsi proposti. Ma resta un interrogativo di fondo: come si può scrivere un Piano nazionale anticorruzione senza partire dai fenomeni reali che stiamo vivendo?

Perché va detto con chiarezza: non mancano le competenze. Dentro, fuori e a fianco delle amministrazioni ci sono persone che ragionano ogni giorno su questi temi, che hanno sviluppato approcci, metodi e comunità di pratica. Oggi gli strumenti per leggere i fenomeni ci sono. Ma, finora, nessuno ha mai chiesto loro di contribuire a questo lavoro.

Il Piano nazionale anticorruzione 2025 è attualmente in consultazione pubblica sul sito di ANAC.